Lernkonzept und Kompetenzerwartungen

Der Film kann sinnvoll ab Klasse 3 eingesetzt werden, aber auch ältere Schüler*innen können sich mit viel Gewinn mit ihm auseinandersetzen. Dabei sollte er zum einen in seiner filmischen Qualität gewürdigt werden: Es lohnt sich, die durchaus komplexe Handlung in ihren Grundzügen nachzuzeichnen und nach Eigenschaften und Motivationen der wichtigsten Charaktere zu fragen. Diese

unterrichtlichen Tätigkeiten lassen sich vor allem dem Fach Deutsch zuzuordnen (Arbeitsmaterialien 1 bis 5).

Ausgehend von der zentralen Rolle der Plastikgabel stehen in einem zweiten Block (Arbeitsmaterialien 6 bis 10) Themen der Umweltbildung im Mittelpunkt. Diese lassen sich den naturwissenschaftlichen Fächern bzw. dem Sachunterricht zuordnen, überschneiden sich aber auch mit dem fachübergreifenden Ansatz einer Bildung für nachhaltige Entwicklung und berühren auch das Thema Bioökonomie. Es geht nicht nur um die Vermittlung von Wissen und die Auswertung von Sachtexten, sondern auch um die Reflexion des eigenen Verhaltens und mögliche Ansätze zur Vermeidung von Abfall. Hierbei werden exemplarisch

auch Web-Angebote und somit der Bereich der digitalen Bildung einbezogen. Abschließend können sich die Schüler*innen mit aktuellen Ansätzen beschäftigen, Alternativen zur erdölbasierten Kunststoffherstellung zu entwickeln. Dies ist ein zentrales Anliegen bioökonomischer Forschung (vgl. Anmerkungen zu Arbeitsmaterial 10).

Hinweis für inklusive Lerngruppen: Die praxisorientierten Ansätze (Arbeitsmaterialien A 5, A 7, A 8) können in heterogenen oder inklusiven Lerngruppen auch als Differenzierungsmaterial eingesetzt werden und bieten Alternativen zu einem vorwiegend kognitiven Zugang zum Film.

Übersicht Unterrichtsmaterialien

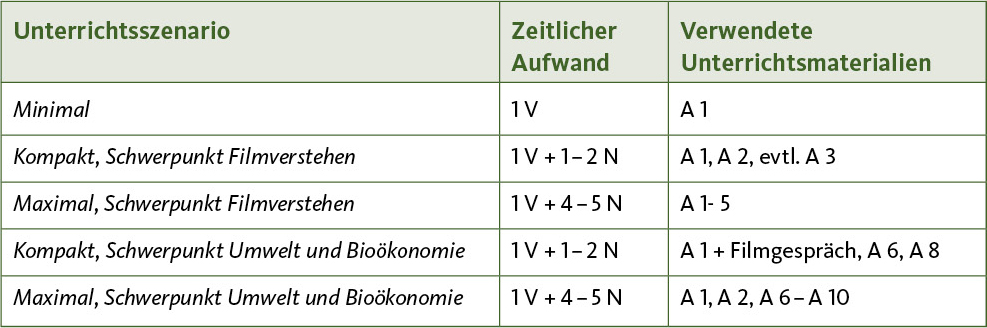

Mögliche Unterrichtsszenarien

Der Film bietet vielfältige Anknüpfungspunkte für den Unterricht – vor allem in den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern. Um den unterschiedlichen inhaltlichen Bedürfnissen gerecht zu werden, werden im Folgenden mehrere Unterrichtsszenarien vorgeschlagen.

Arbeitsmaterialien und Lösungshinweise

Die Arbeitsmaterialien A 1 bis A 5 befassen sich vorwiegend mit der Geschichte und den Figuren des Films, die Materialien A 6 bis A 10 gehen schwerpunktmäßig auf die Themen Müll, Recycling, Kunststoff und biobasierte Alternativen ein, knüpfen dabei aber auch an filmische Inhalte an.

Arbeitsmaterial A 1: TOY STORY – das Kinderzimmer lebt

Das Arbeitsblatt kann zur Vorbereitung auf den Kinobesuch eingesetzt werden. Dabei greifen Text und Aufgaben zwei wesentliche dramaturgische Aspekte des Films auf: die Idee, aus den Spielzeugfiguren die eigentlichen Akteure der Handlung zu machen (während die Menschen nur eine untergeordnete Rolle spielen) und der Umstand, dass die „etablierten“ Spielzeuge mit Forky auf eine neue und ungewöhnliche Figur treffen.

Die Kinder können über Selbstverständnis und Gruppendynamik innerhalb der Spielzeugcommunity nachdenken und werden so angeregt, beim Kinobesuch genau auf diese Aspekte der Handlung zu achten.

Filmtitel: Die Verballhornung der Redewendung „alles hört auf mein Kommando“ deutet darauf hin,

dass es um irgendeine Gruppenaktion gehen könnte, bei der aber einiges schief gehen wird, weil nicht

klar ist, wer was zu sagen hat.

Arbeitsmaterial A 2: Bastelt eine Bildergeschichte!

Wenn nach dem Kinobesuch nur sehr wenig Unterrichtszeit zur Verfügung steht, kann ein Filmgespräch geführt werden, das an die Fragen und Aufgaben aus Arbeitsmaterial A 1 anknüpft. Eine Variante bietet Arbeitsmaterial A 2: Die Schüler*innen bekommen hier die Gelegenheit, die durchaus vielschichtige Handlung des Films in Form einer selbst kreierten Bildergeschichte aufzubereiten. Dafür werden Bilder und Textbausteine zur Verfügung gestellt. Diese werden in die richtige Reihenfolge gebracht und auf einen großen Papierbogen geklebt. Die Textbausteine sind so formuliert, dass sie neben der inhaltlichen Abfolge auch textlogische Signale enthalten, die eine Anordnung erleichtern können (z. B. sind die ersten beiden Textbausteine durch das Wort „Schnuppertag“ verknüpft, der letzte Baustein enthält die

Formulierung „Am Ende“).

Beim Aufkleben sollte darauf geachtet werden, dass zwischen den Bausteinen oder am Rand noch genügend Platz frei bleibt, denn in einem zweiten Schritt können die Schüler*innen eigene Eindrücke formulieren und den Schluss des Films deuten bzw. weiterspinnen. Die Auswertung der Produkte kann dann zugleich dazu dienen, auf einzelne filmische Aspekte einzugehen und den Film zu bewerten.

Reihenfolge der Texte und Bilder:

F – D (Bild 4) – H (Bild 1) – A (Bild 3) – E – C (Bild 2) – G (Bild 5) – B

Die Frage nach dem, was Woody aus den Geschehnissen gelernt hat, kann mit Hilfe von

Arbeitsmaterial A 3 vertieft werden.

Arbeitsmaterial A 3: Sonderbare Helden – Woody und Porzellinchen

Der Film hat einen hohen Unterhaltungswert, weist aber auch eine Vielzahl von interessanten Charakteren und Figurendetails auf (wie etwa der Motorradheld Duke Caboom, der an seinem von der Werbung erzeugten Selbstbild zweifelt, oder Buzz Lightyear, der seine „innere Stimme“ zunächst per Knopfdruck abruft, bevor er dann zu einer authentischeren Form findet, die richtigen Entscheidungen zu treffen).

Arbeitsmaterial A 3 geht exemplarisch auf Woody und Porzellinchen als die eigentlichen Schlüsselfiguren ein. Die Schüler*innen sollen sie mit Hilfe vorgegebener und eigener Formulierungen charakterisieren und werden dabei merken, dass es sich hier um sehr differenziert gezeichnete Figuren handelt.

Zuordnung der Beschreibungen:

Trifft eher auf Woody zu:

für andere da, sozial / nett / besorgt / mutig / verliebt / zweifelt an sich selbst

Trifft eher auf Porzellinchen zu:

Draufgänger*in / mutig / will Chef*in sein / intelligent / rücksichtslos

Welche Zuschreibung auf wen passt, ist letztendlich auch eine Frage der eigenen Wahrnehmung. Differenzen können Ausgangspunkt für eine vertiefende Figurenbeschreibung sein: So könnte man Intelligenz beiden Figuren zuschreiben, „immer gut gelaunt“ ist wohl keiner von beiden, Porzellinchen ist eher vordergründig mutig, während Woody eher auf sozialer Ebene Risiken eingeht. Porzellinchens Rücksichtslosigkeit wiederum ist nur vorgeschoben – im Kern zeigt sie sich sehr hilfsbereit. Als „bedächtig/lahm“ wird man wohl keine der beiden Figuren einstufen (allenfalls wirkt Woody in einigen Momenten zögerlich).

Cowboy / Schäferin – Figurenerwartungen

Die Aufgabe ist eher für ältere Schüler*innen geeignet, da sie voraussetzt, dass man sich mit Rollenbildern und Klischees beschäftigt hat. Beide Figuren sind gewissermaßen gegen den Strich gebürstet. Der sehr soziale Cowboy und die kämpferische Schäferin können als Gegenbild zu gängigen Klischeevorstellungen verstanden werden, gerade auch mit Bezug auf Geschlechterstereotype. Dadurch werden die Figuren interessanter und es ist zu vermuten, dass sich die Filmautor*innen mit Rollenbildern beschäftigt haben und keine herkömmlichen Rollenbilder reproduzieren wollten.

Arbeitsmaterial A 4: Spielzeugtheater – wer sagt was?

Während Arbeitsmaterial A 3 die Figuren eher statisch betrachtet, nimmt Arbeitsmaterial A 4 die Entwicklung dreier Figuren in den Blick und fragt danach, was das Ende des Films den Zuschauer*innen über die eigentliche Handlung hinaus zu sagen haben könnte.

Zuordnung der Sätze

Bedeutung von Freundschaft:

Für alle drei Figuren sind die Freundschaft und Solidarität der anderen Schlüsselerlebnisse, die sie und ihr Selbstverständnis verändern. Woodys Freundschaft zu Porzellinchen lässt ihn erkennen, dass es nicht unbedingt sein Lebensziel sein muss, für ein menschliches Kind da zu sein. Forky kommt durch die Freundschaft und Hilfsbereitschaft von Woody zu einem neuen Selbstbild und fasst Vertrauen zu sich selbst. Ähnlich geht es Gabby Gabby, die aus ihrer isolierten Position herauskommt, weil Forky und Woody sie trotz ihrer zunächst abweisenden und feindlichen Haltung zu verstehen versuchen.

Verhältnis zwischen Spielzeug und Menschen:

Die Spielzeugfiguren sind im Film (und in den anderen TOY STORY-Filmen) lebendige Wesen, denen die Aufgabe zukommt, Kindern zur Seite zu stehen und ihnen in schwierigen Situationen zu helfen. Diese aktive Rolle von Spielzeugen ist ein fundamentaler Unterschied zur realen Welt, in der Spielzeug von Kindern beherrscht wird und nur beim Spielen und in der kindlichen Fantasie lebendig werden kann.

Die einzelnen Figuren gehen unterschiedlich mit ihrer „Lebensaufgabe“ um: Forky erkennt die Rolle zunächst überhaupt nicht, Woody geht in ihr auf, will am Ende aber noch einmal etwas anderes erleben, Gabby Gabby sehnt sich seit ihrer Entstehung danach, diese Rolle ausfüllen zu dürfen, Porzellinchen hat sich aus der Rolle als Kinderspielzeug gelöst und führt ein freies Leben.

Arbeitsmaterial A 5: Euer Kinderzimmertheater

Die Idee der TOY STORY-Filme, Spielzeuge zu lebendigen Wesen zu machen, lässt sich gut für die Entwicklung eigener produktiver Ideen nutzen. Arbeitsmaterial A 5 leitet Kinder dazu an, mitgebrachte Spielzeuge in einer kleinen Szene auftreten zu lassen. Dabei sollten die Schüler*innen zunächst Eigenschaften und Charakterzüge benennen und diese in eine Spielsituation einbringen.

Sollte den Schüler*innen nichts einfallen, kann ihnen die Lehrkraft Vorschläge machen. Hier einige Beispiele:

• Ein altes Plüschtier schämt sich, weil es abgenutzt ist und sich hässlich fühlt. Was kann man machen?

• Mathe oder Deutsch: Die Puppen/Plüschtiere wollen etwas lernen, aber was ist für sie eigentlich wichtig?

• Einige wollen nachts ihre Ruhe haben, aber ein Plüschtier ist leider nachtaktiv.

Arbeitsmaterial A 6: Müll oder was?

Forkys Minderwertigkeitsgefühl richtet die Aufmerksamkeit auf die Frage, was eigentlich Müll ist und wie wir damit umgehen. Dass man heute gerne von „Wertstoffen“ spricht, weist ja schon auf einen Bewusstseinswandel hin: Es ist wichtig, sich über den alltäglichen Verbrauch von Ressourcen Gedanken zu machen: Welche Materialien nutze ich, welche sind problematisch? Was werfe ich weg und wie kann ich den Verbrauch von Ressourcen durch Müllvermeidung senken? Die Arbeitsmaterialien 6 bis 10 gehen auf diese Thematik ein. Neben der Erarbeitung von Wissen geht es hier auch immer wieder um Hinweise für das Verhalten im Alltag. Arbeitsmaterial A 6 bietet zunächst Gelegenheit, über Müll und den Verbrauch von Materialien insgesamt nachzudenken. Dabei werden die Begriffe Recycling, Downcycling und Upcycling eingeführt.

Wiederverwendung von Wertstoffen:

Üblicherweise werden Glas, Papier, Bioabfälle und Verpackungsabfälle getrennt vom Restmüll gesammelt. Insbesondere Glas, Metalle, Papier und Bioabfälle lassen sich gut wiederverwerten, für Kunststoffe gilt das derzeit nur zum Teil. Auch Materialien wie Kork und nicht mehr tragbare Kleidung können wiederverwertet werden. Der Restmüll wird meistens verbrannt.

Forky basteln – welche Art der Wiederverwertung?

Aus Bonnies Sicht handelt es sich ganz deutlich um eine Aufwertung, also Upcycling. Recycling wird oft als Oberbegriff für alle Arten der Wiederverwertung verwendet und ist in diesem Sinne auch nicht falsch.

Beispiele:

Upcycling: Holzpaletten zu Möbeln verarbeiten, aus alten Containern Mini-Häuser bauen.

Downcycling: Hochwertige Kristallgläser sind immer noch gut für neue Glasflaschen.

Arbeitsmaterial A 7: Ein Wertstofftagebuch

Um sich ein genaues Bild von Anzahl und Menge weggeworfener Gegenstände zu machen, lohnt es sich, für eine begrenzte Zeit zu protokollieren, was im Müll landet und wo Müll vermieden wurde. Dazu dient das Wertstofftagebuch.

Bei der Auswertung sollte darauf geachtet werden, dass es nicht zu einer Abwertung weniger aktiver Mitschüler*innen kommt. Stattdessen sollten auch kleine Erfolge gewürdigt werden und der Fokus auf mögliche Verbesserungen gerichtet werden.

Ideen für Müllvermeidung:

Keine Einwegverpackungen; wiederverwendbare Einkaufsbeutel; „Familienpackungen“ kaufen; Dokumente nur ausdrucken, wenn es unbedingt nötig ist; haltbare Dinge anschaffen; keine Billigware; gebrauchte Gegenstände weitergeben oder selbst gebrauchte Gegenstände erwerben.

Arbeitsmaterial A 8: Aus Müll etwas machen

Es gibt viele Möglichkeiten, aus Abfall neue Dinge zu basteln. Dazu finden sich in Arbeitsmaterial A 8 einige Vorschläge und Web-Links, angefangen mit einem Forky-Nachbau. Weitere Anregungen finden sich in einem Grundschulprojekt, das 2019 im Rahmen der Berlinale durchgeführt wurde ( https://www.visionkino.de/fileadmin/user_upload/projekte/berlinale/2019/Grundschulen_2019/GS_Blumenviertel_2040.pdf ).

Die Ergebnisse der Bastelarbeiten können auch für eine kleine Theaterszene (vgl. Arbeitsmaterial A 5) oder einen Stopp-Motion-Film eingesetzt werden.

Arbeitsmaterial A 9: Kunststoff – ein Material für alle Fälle?

Im Alltag spielt heute Kunststoff als Material eine zentrale Rolle – und ist gerade wegen seiner massenhaften und weiter zunehmenden Verwendung zugleich einer der problematischsten Stoffe überhaupt. Arbeitsmaterial A 9 regt dazu an, Wissen über die Rolle von Kunststoffen zu erlangen, vor allem aber, die damit verbundenen Probleme kennen zu lernen.

Dazu wurden zwei im Internet abrufbare Texte ausgewählt. Beide wurden auf Seiten publiziert, die sich an Kinder richten. Text a) stammt aus dem Kinderlexikon „Klexikon“ (www.klexikon.zum.de). Er ist kürzer und von der Leseschwierigkeit her nicht sehr anspruchsvoll.

Text b) stammt vom Kinder-Portal www.helles-koepfchen.de. Er konzentriert sich vor allem auf die Folgeprobleme der massenhaften Freisetzung von Plastikmüll und geht dabei stärker in die Tiefe. Dieser Text ist eher für leistungsstarke bzw. etwas ältere Leser*innen geeignet.

Vier Gründe, warum Kunststoff problematisch ist:

• Kunststoffe sind sehr langlebig und werden zum Teil erst nach mehreren hundert Jahren zersetzt.

• Plastikabfälle führen zum Tod vieler Tiere, die sie verschlucken sich vergiften oder sich verletzen.

• Auch zu Mikroplastik zersetzte Kunststoffe sind problematisch, weil sie in die Nahrungskette gelangen und damit letztendlich auch für Menschen gefährlich sind.

• Kunststoffe werden aus Erdöl produziert, setzen bei Verbrennung CO2 frei und tragen damit zum Klimawandel bei.

(Andere Lösungen sind möglich.)

Arbeitsmaterial A 10: Auf der Suche nach neuen Materialien: Bioplastik

Derzeit werden von zahlreichen Wissenschaftler*innen und Unternehmen Alternativen zum erdölbasierten Kunststoff gesucht. Fossile Rohstoffe zu ersetzen ist ein zentrales Anliegen der bioökonomischen Forschung. Das Arbeitsmaterial soll die Schüler*innen in die Lage versetzen, die Herausforderungen dieser Forschungs- und Entwicklungsarbeit in Ansätzen nachzuvollziehen. Dazu werden zunächst Anforderungen genannt. Dann folgen zwei Beispiele für Alternativmaterialien, die die Schüler*innen den Anforderungen gegenüberstellen und bewerten sollen.

Materialien aus dem Alltag:

Für Verpackungen kommen je nach Inhalt auch Glas und Papiertüten in Frage. Umweltschonender sind beide jedoch nur, wenn sie mehrfach verwendet werden.

Bewertung der beiden Alternativen:

Biokunststoff aus Mais wird von vielen Expert*innen kritisch gesehen, z. B. vom Umweltbundesamt (vgl. www.umweltbundesamt.de/themen/tueten-aus-bioplastik-sind-keine-alternative – Artikel vom 8.6.2017, zuletzt abgerufen am 13.11.2019). Zunächst verbraucht der Maisanbau wertvolle Landfläche, die nicht für Lebensmittel zur Verfügung steht. Der Herstellungsprozess ist energieaufwändig, das Endprodukt in der freien Natur weiterhin schädlich. Ein Vorteil besteht in der Einsparung von Erdöl und einer möglicherweise leicht verbesserten CO2-Bilanz.

Vielversprechender ist die Verwendung von Schalen von Krustentieren. Das Ausgangsmaterial muss nicht extra hergestellt werden, denn es ist vorhanden und wird bislang meistens als Abfallprodukt entsorgt. Zudem ist das Endprodukt in der Natur unschädlich. Hier besteht die Herausforderung darin, die Produktion massentauglich und kostengünstig zu gestalten. Dies ist ein gutes Beispiel bioökonomischer Forschungsarbeit: Es geht darum, erdölbasierte durch biobasierte Materialien zu ersetzen, dabei effizient und ressourcenschonend zu arbeiten und auf Wiederverwertbarkeit und Umweltverträglichkeit zu achten.